冬島コース(アポイ山麓自然公園から)

下山は幌満お花畑経由

標高差740m、歩行距離11km

2014年6月28日 天候 曇(中腹からガス)

| 時間 | 行程 | 所要時間 | 累計時間 |

|---|---|---|---|

| 8時50分 | 登山口発 | ||

| 10時00分 | 5合目休憩小屋着 | 1時間10分 | 1時間10分 |

| 10時10分 | 5合目休憩小屋発 | ||

| 10時45分 | 馬の背着 | 0時間35分 | 1時間45分 |

| 10時50分 | 馬の背発 | ||

| 11時30分 | アポイ岳着 | 0時間40分 | 2時間25分 |

| 時間 | 行程 | 所要時間 | 累計時間 |

|---|---|---|---|

| 12時20分 | アポイ岳発 | ||

| 12時40分 | 幌満お花畑着 | 0時間20分 | 0時間20分 |

| 12時50分 | 幌満お花畑発 | ||

| 13時30分 | 馬の背着 | 0時間40分 | 1時間00分 |

| 13時40分 | 馬の背発 | ||

| 14時00分 | 5合目休憩小屋着 | 0時間20分 | 1時間20分 |

| 14時10分 | 5合目休憩小屋発 | ||

| 15時10分 | 登山口着 | 1時間00分 | 2時間20分 |

アポイ岳ジオパークビジターセンター駐車場

国道336号線をえりも方面に向かい、様似町市街地を過ぎて約4kmでアポイ岳関連の標識があるので左折し、1.5kmほど入るとアポイ岳ジオパークビジターセンターがある。

午前8時過ぎに到着したときにはまだ駐車場には1台も車が無かった。

奥にビジターセンターの建物があり、晴れていればその上にアポイ岳が見えるはずだが、あいにくの曇り空で山頂は見えていない。

北海道自然100選入選の看板

アポイ岳ジオパークビジターセンターの右横に北海道自然100選入選の看板がある。

標高810.6mとあるが、国土地理院の地図では810.2mである。

ここを左に折れて300mほど行くと無人の入林届出所がある。

入林届出所

入林届出所で記帳して登山開始。

下山時に気付いたのだが、紙が1枚ぶら下がっており何と1週間ほど前に山頂と幌満お花畑の間で熊が目撃されたとあった。

登山道入口

入林届出所から林道を100mほど進むと右に橋が見える。

ポンサヌシベツ川にかかるアポイ橋で、渡ってすぐにアポイ岳の標識がありそこから登山道だ。

はじめは良く整備されていて砂利も敷かれている。

森の中の登山道

五合目までの登山道は深い森の中だ。

この辺りにも花はあるようだが、あまり目につかない。

ときどきハクサンシャクナゲが見られる。

休憩所

五合目までの森の中の登山道には途中5個所の休憩所があり、看板にアポイ岳に関する説明が書かれている。

これは第2休憩所で、日高山脈の成り立ちやアポイ岳の地質などについて説明している。

二合目の標識

登り始めて30分ほどで二合目の標識がある。

山頂まであと2.9kmとある。

右の緑の網はエゾシカ食害調査のためだ。

第4休憩所横の沢

第4休憩所の横には沢がある。

水量が多く年中枯れないそうだ。

この沢は冬島川に至る。

三合目の標識と熊除け用鐘

三合目の標識手前のミズナラの木にぶら下がっている円筒形の物は熊除け用の鐘である。

合目の標識とセットで設置してあるようだ。

この後四合目辺りから登山道の勾配が少しずつ急になる。

急坂を登り切ると五合目の休憩小屋がある。

小屋の中には木のベンチがあり、横になれる床は少ない。

標高は365mで高さではまだ半分も登っていない。

左の写真をクリックすると拡大写真が見られます。

休憩小屋の周りにヤマツツジが咲いていた。

山地の日当たりの良い場所に多い。

花の色はムラサキヤシオに橙色を混ぜたような朱色がかった色だ。

左の写真をクリックすると拡大写真が見られます。

携帯トイレブース

休憩小屋にはトイレは無く、代わりに携帯トイレブースが2個所ある。

五合目からは尾根の登り

五合目から先は尾根の登りになる。

天気が良ければ見晴らしが良くなるはず。

ここにも熊除けの鐘が木に架かっている。

途中から木段に

登山道は途中から木段に変わる。

六合目

六合目の標識までは周りに樹木があるが、まもなく木が少なくなる。

林の中にもところどころでハクサンシャクナゲが見られる。

登山道の中にも周辺にもピンクの小さな花が目につく。

イブキジャコウソウは高山や海岸の岩場などに生育する常緑の小低木で地面を這うように広がる。

左の写真をクリックすると拡大写真が見られます。

ハイオトギリも数は多くないが岩の隙間などで花を咲かせていた。

ここのハイオトギリは葉が少し幅広でサマニオトギリと呼ばれている。

左の写真をクリックすると拡大写真が見られます。

ヤマブキショウマは海岸や高山の明るいところに生育する多年草。

アポイ岳のものは小型でアポイヤマブキショウマと呼ばれている。

左の写真をクリックすると拡大写真が見られます。

毒ヘビにきをつけて

この辺りの岩場には毒ヘビが居るようだ。

たぶんマムシの類だろう。

急斜面を登る

六合目から馬の背にかけては岩が多くかなりの急斜面で歩きずらいが、途中で多くの花を見ることができる。

キンロバイは高山の蛇紋岩や石灰岩質の岩礫地などに見られる。

キンバイ系の花に似ているが草ではなく落葉小低木である。

左の写真をクリックすると拡大写真が見られます。

エゾノカワラマツバは山地の草地や河原などに生育する多年草。

葉が線形で松の葉のようだ。

左の写真をクリックすると拡大写真が見られます。

ちょっと見慣れない赤い実が見られた。

ヒロハヘビノボラズの実のようだ。

蛇紋岩地などで生育する落葉低木で葉の縁に刺状の毛がある。

左の写真をクリックすると拡大写真が見られます。

蛇紋岩の砂礫地などに生育する多年草。

ヤマハハコの仲間で全体が灰白色の毛でおおわれている。

アポイハハコとも呼ばれている。

左の写真をクリックすると拡大写真が見られます。

緩い登り

七合目を過ぎると馬の背と呼ばれる比較的平坦な場所になり、幌満お花畑への分岐までアップダウンの少ない緩い登りとなる。

この辺りも花の種類が多い。

尾根を越える

馬の背から先は尾根の両側を歩くことになるが、幌満お花畑への分岐手前で尾根を大きく乗り越えるように進む。

幌満お花畑への分岐

頂上直下の急登手前に幌満お花畑への分岐がある。

ここから先は八合目を過ぎるとまた急な登りになる。

岩の急な登り

八合目からは胸突き八丁の急な登りになる。

大岩に九合目の表示

急斜面の途中に大きな岩があり、ペンキで九合目と書かれている。

頂上に近づくと小灌木が増えてくる。

木陰にゴゼンタチバナが咲いていた。

ゴゼンタチバナは山地の林内に生える常緑の小草本である。

左の写真をクリックすると拡大写真が見られます。

アポイ岳では標高によらずどこでもハクサンシャクナゲが見られるが、頂上に近づくにつれて良い形のものが増えてきた。

花のシーズンとしては終盤に入っているかもしれない。

左の写真をクリックすると拡大写真が見られます。

樹木におおわれた山頂

六合目以降の登山道周辺にはほとんど木が見られないが、山頂に着くと反対に樹木におおわれている。

ピンネシリへの登山道

山頂から北側にピンネシリに向かう登山道がある。

すぐ隣のピークは吉田岳と呼ばれている。

幌満お花畑に向かう

下山は幌満お花畑経由とした。

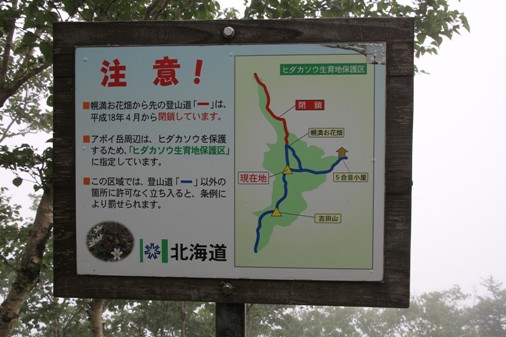

幌満コース閉鎖の看板

下山コース手前に幌満コース閉鎖の看板があった。

平成18年4月からヒダカソウ生育地保護区として幌満お花畑から先の幌満コースが閉鎖になっている。

ハイマツと樹木におおわれた尾根

幌満コースの尾根はハイマツと樹木におおわれている。

笹も多いのでダニには注意が必要だ。

国指定天然記念物のヒメチャマダラセセリだろうか?

生息場所、黒っぽい茶色に白い斑点で大きさ2.5cmほどというところは似ているようだが?

左の写真をクリックすると拡大写真が見られます。

ハイマツの尾根を下る

幌満お花畑に近づくと尾根はハイマツが主体となり木が少なくなる。

幌満お花畑

分岐標識がある岩礫地に出ると幌満お花畑である。

看板には「このお花畑には、かつてはアポイ岳固有種であるヒダカソウの群落がありましたが、繰り返された盗掘やハイマツなどの侵入の影響により、現在はほとんど見られなくなりました。」とある。

分岐から左に行くと閉鎖中の幌満コースであるが、既に登山道は不明瞭になっている。

冬島コースに向かって急斜面を横切る

幌満お花畑から冬島コースに向かって急斜面を横切る。

このトラバースはほとんど標高差が無く、距離は900mほどだ。

ダケカンバの林

岩礫のお花畑からすぐにダケカンバの林に変わる。

針葉樹林に変わる

ダケカンバが無くなって針葉樹林の深い森に変わる。

再び灌木帯に出る

再び灌木帯に出るとすぐに冬島コースとの分岐点になる。

エゾコウゾリナは岩礫帯のところどころで咲いていたが、萎んだものや形の崩れたものが多かった。

登るときは気付かなかったが、幌満お花畑への分岐を過ぎて尾根を乗り越した地点で比較的きれいなエゾコウゾリナが咲いていた。

左の写真をクリックすると拡大写真が見られます。

馬の背への尾根

少しガスが晴れて馬の背への尾根が見えてきた。

馬の背の標識

馬の背には木製の簡単な標識がある。

標高595mとある。

ガスが上がってきた

下界のガスが少しずつ上がってきた。

少し待てば晴れるような雰囲気だ。

五合目休憩小屋の屋根

見通しはかなり良くなってきた。

七合目地点から標高差200m以上下の五合目休憩小屋のトタン屋根が小さく見える。

休憩小屋まで戻る

休憩小屋まで戻ると上空も少し明るくなり、海岸線も見えてきた。

五合目より下の森の中にはノリウツギが多い。

開花間もない時期には飾り花が目立つが既に過ぎたようだ。

左の写真をクリックすると拡大写真が見られます。

おねがい

登るときには気が付かなかったが、登山口近くの最初の小沢の前に「アポイ岳の貴重な高山植物を守るため川で靴の泥を洗い流し外来植物の侵入を防ぎましょう」という看板とブラシが設置してあった。

なお国土地理院の地図にはもうひとつの登山道がここから分岐していることになっているが、途中に危険な個所があるため使用されていないようだ。